Sastra, Maju, Cipok

Catatan Galah Denawa*

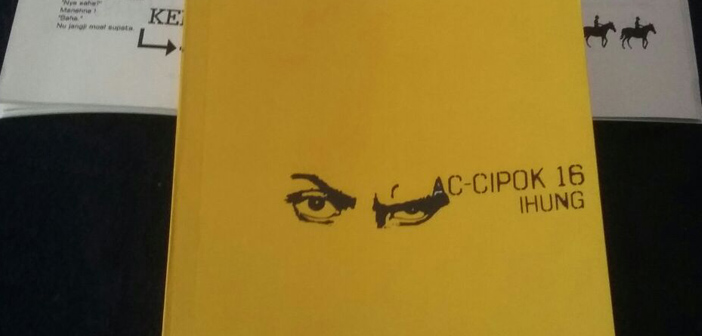

Usai bedah buku Ac-Cipok 16 karya Ihung dari Pesan Trend Cipok yang didesain oleh perupa jalanan Arman Jamparing di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI, saya merasa kecewa sebab pada bedah buku tersebut tidak membahas lebih jauh bagaimana sumbangsih tulisan-tulisan Ihung—yang dikolaborasikan dengan simbolisme eksentrik dari Arman Jamparing sebagai desainer buku itu—pada khazanah kesusastraan Sunda.

Yang paling membekas dari bedah buku itu hanya komentar-komentar yang terkesan konklusif: bahwa buku Ac-Cipok 16 adalah “Menjadi Diri Sendiri” dan “Seni Ihung” tanpa ada pemetaan lebih lanjut bagaimana itu bisa disebut “Seni Ihung” dan bagaimana itu disimpulkan sebagai representatif dari aktivitas “Menjadi Diri Sendiri”. Padahal dalam buku itu tak hanya Ihung sebagai penulis sastra Sunda “ngebut” tapi ada Act Move atau Arman Jamparing yang juga sukses membuat buku Ac-Cipok 16 itu menjadi Mbeling-nya sastra Sunda atau Basquiat-nya sastra Sunda.

Tulisan-tulisan Ihung yang kemudian “tak ada yang berani” menyebut itu carpon (cerpen) atau puisi bagi saya telah membuka pintu kesusastraan Sunda seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin masuk ke dunia sastra Sunda dengan riang dan teledor. Sastra Sunda dengan segala “rambu-rambu kearifan sastranya” telah diserempet oleh penulis ngebut ini dengan dibikin buku Ac-Cipok 16.

Sayangnya, pada bedah buku itu dua dari para pemateri–malahan satu pemateri udzur—justru lebih banyak melakukan performance dibanding mengupas apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia sastra kali ini, khususnya sastra Sunda. Padahal soal hiburan, sudah dipersiapkan pengisi hiburan terbaik dari Opik A. Sunandar Sunarya—bahkan tanpa dibayar!—dan performance-performance lainnya seperti dari STKIP Purwakarta, dari pesantren Al-Istiqomah Maruyung (Bandung), dari ASAS, LAKON; kekonyolan Gusjur Mahesa yang neugtreug tidak mau turun meski penonton sudah cape hati mendengar ceramahnya yang ngelantur; juga hiburan-hiburan lain. Sekilas, acara itu mirip hajatan dibanding bedah buku.

Pemetaan dan menjelaskan itu sangat penting. Sebab bagaimana kita bisa maju (dalam ranah wacana kesusastraan), membahasakan (menjelaskan) persoalan yang dihadapi saja tidak disiplin. Kita hanya bisa berputar-putar tanpa menyadari jalan keluar. Seakan-akan, kita menunggu orang asing melirik sastra kita dan kemudian dipuji-puji karena telah melampaui ini-melampaui itu. Kesannya kita haus berlebihan dengan apresiasi atau tepuk tangan. Lalu apa yang diharapkan dari sebuah instansi pendidikan seperti jurusan-jurusan sastra? Ijazahkah sebagai id card untuk menjadi bagian dari masyarakat sejahtera?

Kekeliruan orientasi keilmuan hari ini saya kira menjadi faktor atas keterlambatan perkembangan kita. Andai pilihan kita adalah defensif dengan kearifan lokal kita sendiri, maka itu menjadi telat sebab produk-produk kemajuan dari peradaban yang lebih besar bisa kita temukan di sekitar kita: di lengan kanan ada android, lengan kiri memesan kopi di kafe-kafe, di kedua kaki terpasang sepatu, seluruh badan telah dibersihkan sabun, dan seterusnya, dan seterusnya.

Jika kemudian kita memilih untuk mengolaborasi nilai-nilai leluhur dengan produk-produk kemajuan itu, kita malah kalah telak: semuanya kecanduan fesbuk, semuanya kecanduan video porno, semuanya bergantung pada kendaraan, semuanya marah di jalan. Di sisi lain, saya seperti meneriaki diri sendiri yang ada di dalam cermin.

Spirit nyamuk rawa

Dalam buku Ac-Cipok 16, sebenarnya diangkat juga persoalan-persoalan di atas: pendidikan, kemajuan, ambiguitas, keputusasaan, kemarahan, religiusitas, hingga harapan-harapan. Meresapi tulisan-tulisan Ihung memang diperlukan usaha membaca berkali-kali karena tulisannya kebanyakan loncat-loncat. Tapi kemudian kita mengerti betapa tidak berdayanya kita di hadapan produk-produk kemajuan, betapa sia-sianya kita sekolah, betapa mahal biayanya, betapa ingin kita dilahirkan sebagai kodok, sebagai kambing, betapa ingin membahagiakan istri dan anak-anak, betapa ingin kaya mendadak, betapa rindu ngobrol dengan Tuhan bertanya ini dan itu, seluruh gejolak Ihung terpampang dan dikemas dengan gaya yang tidak biasa.

Arman Jamparing yang juga bergelut di dunia pop art dan terbiasa membikin zine yang sedang marak saat ini, berhasil membungkus tulisan-tulisan Ihung menjadi lebih segar dan artistik. Barangkali jika dipreteli gambar-gambar tersebut dari tulisan Ihung, maka tulisan Ihung akan terasa seperti “ocehan penarik beca”. Ketika “menarik beca” (dalam istilah teman saya untuk aktivitas menghisap ganja) akan melantur ke sana-ke mari. Jika dipisahkan simbol-simbol itu dari tulisan Ihung, kita akan mendapati sebuah status fesbuk atau tulisan tembok, atau bahkan kita sedang membaca tulisan orang stres dengan tipograf berantakan. Maka kolaborasi mereka berdua tidak bisa dipisahkan jika Ac-Cipok 16 dianggap sebagai karya yang menawarkan “kebaruan” dalam wilayah menulis sastra Sunda. Dan, justru dengan pengantar gambar atau simbol-simbol kreasi Arman Jamparing, Ac-Cipok 16 menjadi patut dihargai sebagai usaha dua seniman yang memiliki semangat kesenian.

Di akhir buku dengan judul “Pengantar Ujian”, saya dikagetkan dengan pengakuan jujur Ihung bahwa ia diminta memperbanyak tulisan oleh Arman Jamparing. Pertanyaannya adalah yang ingin membikin buku siapa? Ihung atau Arman Jamparing? Sekilas mungkin kita beranggapan, Ihung sebagai penulis dalam arti sohibul bait di buku ini, terkesan main-main dan sama sekali tidak ada keseriusan membikin buku Ac-Cipok 16 atau terkesan Ac-Cipok 16 sengaja dibuat-buat karena tidak ada kerjaan.

Akan tetapi jika kita membaca dengan seksama, bab Pengantar Ujian ini justru bentuk perlawan serius terhadap pendidikan itu sendiri yang kini dirasa kian tak berarti. Adanya ujian sebagai tahap akhir menuju tahap selanjutnya atau sebagai gerbang menuju kelulusan memang tidak menentukan seorang pelajar berhak naik kelas atau lulus. Sebab penilaian tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sisi. Mungkin saja seorang pelajar jeblok nilai ujainnya namun di luar itu dalam praktek kemanusiaan dia lebih unggul. Bahkan tidak keliru jika ujian justru menumbuhkan tradisi menyontek atau melunturkan kepercayaan diri seorang pelajar, karena yang mesti didahulukan bukan pintar, tapi percaya diri dulu.

Keribetan-keribetan tak berarti dalam ujian dalam pendidikan, direpresentatif oleh Ihung dalam bab akhir itu. Meski terasa janggal dengan bab akhir tersebut karena memiliki kesan dipaksakan, namun itu adalah bab dari satu-kesatuan buku Ac-Cipok 16. Memang corak buku ini pada dasarnya awut-awutan. Bab akhir itu menjadi tertolong oleh corak tersebut. Keberadaan Arman Jamparing dalam produksi buku Ac-Cipok 16 menjadi sangat penting.

Persahabatan Ihung-Arman

Bedah bukunya memang tidak memuaskan, namun saya sangat segan ketika buku yang telah diproduksi lebih dari 80 buah itu dengan tebal 68 halaman, dibagikan secara cuma-cuma! Ketika saya tanya mengapa tidak dijual, Ihung dengan gaya bicara Majalengkanya yang khas menjawab: “Uing mah, nya, yeuh, percaya ka Allah” (Saya, tuh, ya, percaya sama Allah). Kemudian saya baru tahu bahwa biaya untuk pembuatan buku tersebut hasil pinjaman dari salah seorang teman Ihung sendiri. Sedap!

Tidak hanya buku di dalam kantong plastik bening itu dibagikan cuma-cuma, juga terdapat sebuah amplop dan ada surat di dalamnya dari seorang perempuan yang tertulis bernama Reti. Lagi-lagi, amplop dan isinya tersebut tidak dipandang sebagai fenomena kontekstual kesusastraan kita di dalam diskusi itu. Saya tidak tahu mengapa surat itu diikutsertakan dalam buku dan dibuat terpisah. Ketika saya tanya kepada seorang teman, surat itu sempat ramai dan menyangkut seorang penulis besar di sastra Sunda.

Tawaran dari kedua seniman ini saya harap bisa menjadi pertimbangan. Kepada akademisi atau sarjana sastra kiranya bisa ikut menyumbangkan petualangan akademiknya agar dunia sastra kita tidak hanya bertahan, namun juga maju meski pada akhirnya hanya menimbulkan sedikit kemajuan. Seperti halnya kekompakan Ihung dan Arman, kompak dalam membangun wajah kesusastraan kita adalah eksperimentasi yang telah dibuktikan oleh kedua orang itu. Gesekan perlu, sebab dari gesekan itu kita mendapat energi untuk berkarya dan dari gesekan itu pula kita bisa merenungkan kekurangan-kekurangan kita.

Namun bukan dalam arti gesekan itu adalah tujuan kita bersastra, tapi tujuan kita tetap menjadi lebih baik. Memang apalagi yang selalu kita lakukan selama ini selain meminta lebih (baik)? Kita membutuhkan kelompok lain, orang lain, tapi bukan artinya kita hanyut dalam romantisme persudaraan: merasa tidak enak jika menyanggah yang lebih tua; mengedapankan ego pribadi atau kelompok: merasa diri lebih lama berkesenian hingga tak ada artinya suara-suara dari anak ingusan, merasa mereka dari kelompok lain kemudian itu musuh; mengerahkan dendam pribadi sepenuhnya kepada personal dan sibuk mencemooh bukannya diajak ngopi; tidak percaya diri dan merasa karya tidak masuk dalam standarisasi estetika yang ada lalu memilih diam dan sakit hati bila kesenggol sedikit; sangat tidak penting.

Munculnya buku Ac-Cipok 16 ini, mari kita sama-sama anggap gerbang awal menuju estetika sastra yang lebih menyenangkan. Eksplorasi Ihung dan Arman Jamparing setidaknya membantu kita merenungkan kembali bagaimana sastra disikapi. Pertanyaannya adalah semangat itu, getaran itu, kuda itu, apakah masih meringkik dalam diri seorang pencipta?[]

*Penulis, penyair dan mahasiswa Aqidah Filsafat UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sorry, the comment form is closed at this time.

Andre

Tulisan maju, thanks bro.. sedap!