Waspada Muslihat Nabi Kesengsaraan

“setelah itu

kau datang padaku

membawa sebuah parodi

yang tak terduga”

Maliun Hawa — Ahmad Faisal Imron

Danger!

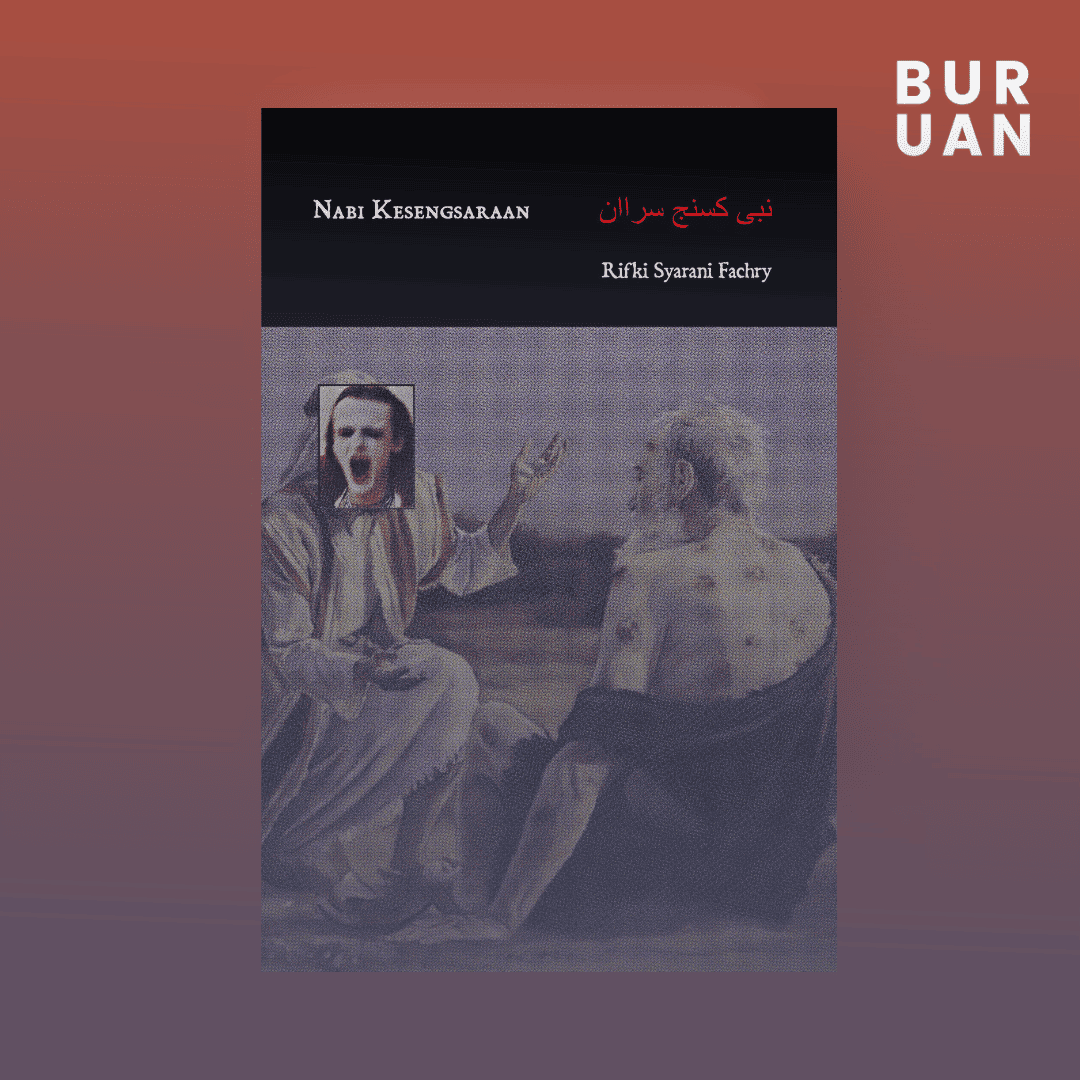

Buku kumpulan puisi Nabi Kesengarasaan karya Rifki Syarani Fachry memuat tiga puluh puisi. Sebelum membaca puisi pertama, kita akan melihat keterangan yang (mungkin) tidak lazim pada buku ini, yakni pada lembar hak cipta. Tertulis dengan huruf bercetak miring: Hak cipta buku ini bersifat bebas. Setiap orang memiliki izin, dan dianjurkan untuk menyalin, mencetak, menggandakan, dan bla bla bla lainnya. Ini seperti pernyataan awal sikap penyair terhadap isu hak cipta dan dinamika ekonomi politik di dalamnya.

Di halaman selanjutnya, terdapat judul dengan font besar dan keterangan penulis prolog dan epilog, lalu disusul nama penyair juga logo penerbit dan distributor. Ya, buku tipis ini diapit prolog oleh Syihabul Furqon (akademisi) dan epilog oleh Cep Subhan KM (kritikus sastra). Secara tak langsung, seakan-akan pembaca memerlukan ancang-ancang khusus untuk mengetahui isi puisi-puisi di buku ini.

Apabila kita melewati prolognya dengan sengaja, maka kita akan langsung mendapati puisi berjudul Haliwawar, berikut puisinya disalin lengkap:

Haliwawar

Malam lilin

bulan belatung

Angin padamkan waktu

Anjing-anjing masih batu.

Di layu

Belajar bernafas, aku

Menghafal nama sendiri

Menghitung setua apa

kematian mengulangiku.

Sampai gelap susut

bulan belulang

Detik-detik mengembun

& anjing-anjing itu bangun.

2019-2024

Sebagai pembaca bodoh yang ingin mengetahui maksud puisi ini, tentu saya harus masuk melalui judul. Setelah mencari tahu, ternyata Haliwawar merupakan wanci atau pembagian waktu dalam budaya Sunda, merujuk pada waktu sekitar pukul 03.00-03.30 dini hari. Bermula dari hal tersebut, saya bisa menafsirkan bahwa puisi ini mengemban waktu selama tiga puluh menit saja. Namun saat melirik ke titimangsa, puisi ini ditulis sejak 2019 dan ‘selesai’ di tahun 2024. Si penyair perlu tiga tahun untuk ‘menyelesaikan’ puisi tersebut. Edan!

Pada keseluruhan puisi Haliwawar, kita bisa melihat permainan tipografi. Bait pertama, larik kedua lebih menjorok. Bait kedua, larik kelima yang menjorok. Bait ketiga, larik kedua yang menjorok. Saya selalu percaya, puisi yang memiliki permainan tipografi selalu mempunyai maksud tersendiri untuk menekankan ‘sesuatu’. Maka saya pun mulai membaca perlahan-lahan untuk menyibak penekanan apa yang diinginkan si puisi.

Secara permukaan, kita bisa melihat citraan yang telah dibentuk oleh puisi. Metafora /Malam lilin/ misalnya, mengesankan bahwa waktu itu sesebentar nyala lilin yang kelak akan habis dimakan api. Kemudian larik kedua /bulan belatung/, puisi masih mengandalkan metafora yang lebih ‘gelap’, menghadirkan impresi tersendiri. Begitu pula dalam keseluruhan bait pertama. Metafora berjejalan, berdiri sendiri, menciptakan suasana kelam setengah jam penting (bagi penyairnya barangkali).

Pola dalam tiga bait puisi Haliwawar mengandalkan majas metafora dengan simbol-simbol kelam, yang berkaitan dengan ‘mayat’ atau kematian. Diksi belatung, layu, dan belulang menjadi sarana kerangka pembentukan citra puisi. Simbolis? Tentu saja saya tidak ingin terlalu gegabah untuk mengatakan puisi tersebut simbolis. Lantaran, penjejalan metafora dalam puisi tersebut memang terlalu ketat sehingga menyebabkan kita bisa menyangkanya sebagai puisi simbolis. Namun petanda dan penanda puisi tersebut masih terbilang jelas, tidak membuat saya berkerut kening untuk membaca simbol-simbol tertentu.

Kemudian pada puisi selanjutnya berjudul Amitosis Surealis. Lagi-lagi saya yang bodoh perlu mencari tahu apa arti atawa konsep judul tersebut. Setelah saya mencari tahu, judul Amitosis Surealis, atau “amitosis yang surealis”, adalah gabungan konsep ilmiah dan seni. Amitosis adalah proses pembelahan sel yang sederhana, langsung, tanpa tahapan kompleks seperti pada mitosis atau meiosis, yang biasa terjadi pada organisme bersel tunggal seperti bakteri. Konsep surealisme dalam seni mengacu pada gaya yang menampilkan dunia mimpi, imajinasi, dan pengalaman yang tidak logis.

Amitosis Surealis

Tuhan menyetubuhi mayat ibunya

—bayi kembar di rahimnya menangis

Iblis-malaikat bersujud melingkungi

ranjang takdir yang berderit tenang

menyimak bunga-bunga na’im terbakar

dikecupi kupu-kupu api.

Di dunia

Anak-anak dikubur hidup-hidup orang tua mereka

Pria-wanita, tua-muda menyalib diri sendiri

di lapangan upacara bendera

Mereka membiarkan penyesalan pertama di dunia

mengalungkan sa’ir di leher mereka.

Sedangkan waktu membelah tubuhnya saat itu

jadi aku /1, aku /2, aku /3, dan aku

Yang lahir prematur dari ketunggalan

Bukan dari wahyu-wahyu

atau pelukan sepasang bayi di perut ibuku.

2023-2024

Sebelum mengetahui konsep judul puisi di atas, saya sudah kewalahan dari awal larik pertama. Apalagi, jika saya tidak mengetahui pola perangkat puisi sebelumnya: metafora. Hal yang berbeda dari puisi sebelumnya adalah batas-perluasan makna pada diksi-diksi tertentu yang perlu diperhatikan. Misalnya, saya akan himpun petanda dan penanda dari diksi-diksi puisi di atas. Diksi Tuhan, iblis, malaikat, dunia, sujud, wahyu, ketunggalan, dan salib menjadi himpun pertama. Kemudian, Ibu, rahim, ranjang, membelah tubuh, bayi, kembar, dan prematur menjadi himpun kedua. Dari dua himpun kelompok diksi tersebut, saya kembali ke judul awal Amitosis Surealis sebagai dua konsep sains dan seni.

Apabila kita perhatikan, kelompok diksi pertama hendak menyusun peristiwa besar tertentu. Sementara kelompok diksi kedua, menjadi penegas peristiwa besar yang dikehendaki. Larik awal / Tuhan menyetubuhi mayat ibunya/ bisa ditafsirkan menjadi metafora ‘sesuatu yang besar’ itu menjelma ‘makhluk’ yang ‘kotor’. Di sinilah kejelian penyair meringkus makna dalam bahasa.

Kepatuhan kita terhadap makna dalam bahasa sedang diuji dan dipertanyakan ulang. Apakah kita bisa setuju untuk memperluas atau sedikit saja melonggarkan pengetahuan sempit kita mengenai makna diksi-diksi tersebut? Meski barangkali, si penyair tidak peduli dengan hal itu semua, tetapi sebagai pembaca, saya akan kehilangan kesempatan ‘menikmati’ puisi tersebut bila tak melakukan pelonggaran makna pengetahuan sempit saya. Lantas ujung-ujungnya, puisi akan menjadi teka-teki gelap, yang mungkin akan ‘terasa banal’ dan ‘kotor’.

Terakhir, saya akan berusaha menyentuh Nabi Kesengsaraan dengan penuh keterbukaan hati dan pikiran.

Nabi Kesengarasaan

Surga menangis melihatku hidup

Tuhan baik dan tuhan buruk

meringkuk

di larik puisi yang sama

Dunia kehilangan orang-orang

Doa dan derita tak pernah ada?

Apa rasanya?

(gumam di hati)

Cinta di hidupku

menghanyutkan

mayatnya sendiri.

Sungai itu, dari air mata siapa?

(suara orang ketiga)

Sebuah novel gagal menikahinya

Bisa dibayangkan?

Dibanding aku, neraka

tak ada apa-apanya

2023-2024

Siapakah seorang Nabi yang dimaksud sedemikian nelangsa, hingga /Surga menangis melihatku hidup/ dan /Cinta di hidupku/ /menghanyutkan/ /mayatnya sendiri./? Betapa nahas! Bahkan /Sebuah novel gagal menikahinya/ dan /Dibanding aku, neraka/ /tak ada apa-apanya/. So sad!

Puisi ini masih menggunakan pola yang sama, yakni, permainan tipografi dan metafora. Dua formula tersebut yang barangkali dapat terabaikan secara sesaat, karena kita barangkali akan terpukau dengan larik aforisma /Tuhan baik dan tuhan buruk/ atawa /Dibanding aku, neraka/ /tak ada apa-apanya/.

Membaca Prolog dan Epilog

Setelah membaca ketiga puluh puisi Nabi Kesengsaraan, corak yang dilakukan terbilang sama. Diksi-diksi bukan menjadi keunggulan utama, justru diksi dalam masing-masing puisi diringkus makna sempitnya, dipertanyakan ulang, dan beberapa malah dibiarkan ambigu. Konsep menggugat alam dunia dengan segala ‘kesengsaraannya’ dengan alam akhirat bersama tokoh-tokohnya menjadi tema utama, menjadi napas dalam kumpulan puisi ini. Tentu saja, hal itu didorong oleh tubuh bahasa ‘yang ringkih’ oleh makna bagi si penyair.

Kemudian saya menikmati prolog dan epilog yang ditulis apik oleh masing-masing penulisnya. Bagaimana pemikiran Max Stirner dan tokoh-tokoh lain didekatkan untuk mengawal dan mengakhiri keseluruhan puisi. “Yang Unik dan Merdeka Dalam Gelagat Nabi Kesengsaraan” oleh Syihabul Furqon yang memperhatikan egoisme sebagai bentuk pakansi. Lalu “Ruang Kosong Di Seberang “Batas dan Maut”” oleh Cep Subhan KM mengajak kita menyimak pembentukan ruang kosong dalam makna terdalam puisi.

Sebagai pembaca yang bodoh, puisi-puisi Rifki memaksa saya bertengkar serius dengan bahasa. Penguasaan logika antar larik dan bait, aforisma yang seringkali memukau, dan ketidakberterimaan makna, memberikan pukulan menohok. Ternyata puisi bisa lebih rileks dengan tema-tema anarkis. Tidak melulu dengan bahasa verbal yang berapi-api, tetapi ternyata bisa juga dengan menyelundupkan metafora yang berjejalan di dalamnya.

Bandung, 13 Mei 2025

Judul: Nabi Kesengsaraan

Penulis: Rifki Syarani Fachri

Penerbit: Yayasan Al-Ma’aarij Darmaraja (YAD), Sumedang

Distributor: Hellish Poets Conspiracy

Cetakan: Pertama, 2025

Tebal: x+58 halaman

ISBN: 978-623-88754-5-0